Gaspiller l’eau potable ce n’est plus tolérable. Hélas, aujourd’hui en France, 20% de l’eau potable est perdue principalement en raison de fuites d’eau sur les réseaux. A l’issue des Assises de l’eau de 2018, l’objectif du gouvernement était de renouveler 1% du réseau chaque année, soit une rénovation complète en moins de 70 ans. Qu’en est-il de la rénovation du réseau et de ses performances ?

Le renouvellement du réseau d’eau en chiffres

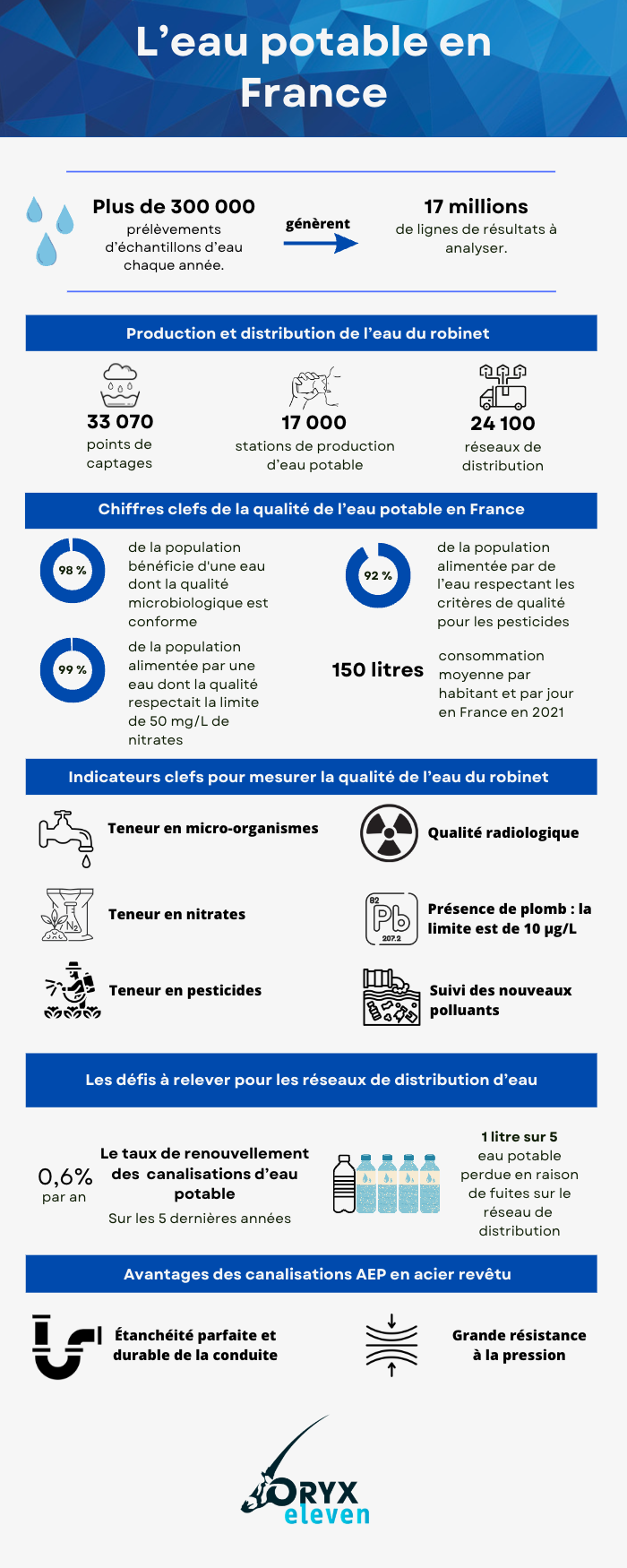

Le réseau national se compose de un million de kilomètres de canalisation d’eau potable, 380 000 km de réseaux d’assainissement et de 21 000 stations d’épuration.

Selon les derniers chiffres du rapport FP2E/BIPE de 2019, le taux de renouvellement du réseau d’eau potable est en moyenne de 0,5% depuis 2009.

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen du réseau d’eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.

Sur les 5 dernières années, le taux moyen de renouvellement des canalisations d’eau potable est estimé à 0,61 % par an. À ce rythme, il faudrait environ 165 ans pour remettre à neuf l’ensemble des canalisations.

Des disparités géographiques importantes

Il existe toutefois de fortes disparités selon la zone concernée. Les zones très urbaines avec une densité de population supérieure à 200 habitants par km de réseau affichent un taux moyen de renouvellement est de 1,13% par an, soit deux fois plus élevé qu’en zone rurale.

Marseille arrive en tête des métropoles les plus efficaces, avec un taux de renouvellement moyen annuel de 1,14 %. La ville enregistre d’ailleurs un rendement de son réseau de distribution de 90 %.

D’après le SISPEA (Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement), le taux de renouvellement moyen des très petits services desservant moins de 1 000 habitants est de 0,94 %. Pour ces petites communes disposant de linéaires moindres, une intervention de voirie donne une opportunité de rénover l’ensemble du réseau d’un coup.

Mesurer les performances du réseau d’eau

Les performances du réseau d’eau peuvent se mesurer par le biais de différents indicateurs complémentaires.

Le taux de rendement du réseau d’eau potable

Cet indicateur mesure le rapport entre volume d’eau introduit dans le réseau de distribution et le volume d’eau consommé. Il a progressé au cours des années 2000, mais stagne autour de 80% soit un taux de fuite de l’ordre de 20% depuis 2012.

La densité du taux de fuite

Cet indicateur rapporte le volume de fuite au linéaire de canalisation. L’indice linéaire de pertes en réseau évolue depuis 2009 autour d’une valeur moyenne de 3 m3 par km par jour. Dans une zone rurale où la densité d’abonnés par kilomètre de canalisation est faible, la performance est bonne si l’indice est inférieur à 1,5. Pour une zone urbaine, une bonne performance s’établit à un indice de 7.

Le taux d’occurrence des interruptions de service non programmées

Cet indicateur mesure le nombre de coupures d’eau liées au fonctionnement du service et pour lesquelles les abonnés n’ont pas été informés à l’avance. Ces interruptions de service sont causées généralement par des ruptures de canalisations ou pour cause de pollution représentant un danger pour la population.

Globalement, les interruptions de service non programmées sont très rares soit environ 0.3% en moyenne depuis 2009.

Le taux de satisfaction des usagers

Le baromètre TNS-Sofres du Centre d’Information sur l’Eau donne également un indice subjectif sur la qualité globale des réseaux. Les chiffres du baromètre de 2018 indiquent que les Français sont très satisfaits des services de l’eau en général. Plus de 8 Français sur 10 sont satisfaits du service de l’eau de leur commune.

Le taux de satisfaction atteint 90% dans les Pays-de-la-Loire et le Grand Est. Les Français expriment globalement une satisfaction relativement moindre (soit 80%) lorsqu’ils habitent en zone rurale.

Pourquoi le taux de renouvellement du réseau AEP stagne t’il ?

Selon le rapport FP2E/BIPE, le faible taux de renouvellement du réseau s’explique en partie par la baisse des investissements dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

Transfert de compétences aux intercommunalités dans le cadre de la loi NOTRe, recours à des délégations de services publics ou prestataires privés : autant de facteurs qui ont mené à une inadéquation des investissements publics avec les besoins réels. Aujourd’hui, sur le plan national, on réinvestit 600 millions d’euros par an sur les réseaux. Or, pour avoir un bon renouvellement, il faudrait engager 1,5 milliard d’euros.

Edition 2019 du rapport FP2E/BIPE